生成AIの実務活用法: 中小企業のためのガイド

1. はじめに|なぜ今、中小企業に生成AIが必要なのか

中小企業にとって、

限られた人員・時間・予算で高い成果を出すには「生産性の最大化」が不可欠です。

そこで注目されているのが生成AIです。ChatGPTのような対話型AIは、

業務の中で発生する「考える・書く・まとめる」といった作業を

大幅に自動化できる可能性を持っています。

特に広報、営業、採用、社内報など、「文章で伝える」業務がある企業では、

業務時間を短縮するだけでなく、質の向上にもつながります。

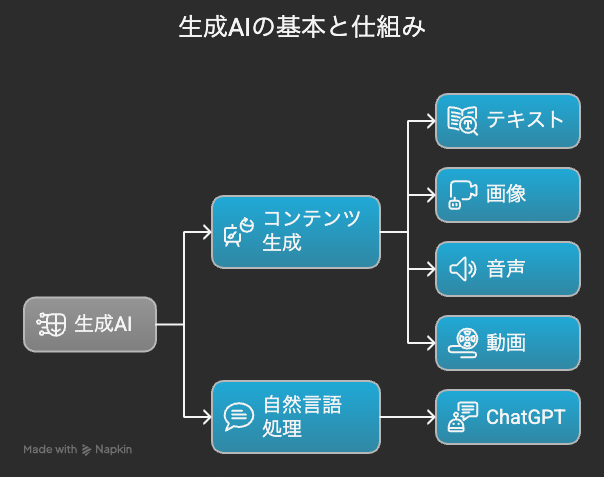

2. 生成AIとは何か?|基本と仕組みをおさらい

生成AI(Generative AI)とは、テキスト・画像・音声・動画などのコンテンツを

“自動的に作り出す”ことができるAI技術です。

近年のビジネス現場で注目されているのが、

OpenAI社が開発した「ChatGPT」に代表される自然言語処理(NLP)型の生成AIです。

📘 ChatGPTの仕組みと特長

ChatGPTのような生成AIは、インターネット上の膨大な文章データを学習し、

「この条件で文章を書いてほしい」という指示に対して、

文脈に合った自然な言葉で返答をしてくれる言語モデルです。

たとえば、

- 「Instagramで新メニューを紹介する投稿文を考えて」

- 「30代女性に響く求人文を、300字で親しみやすく」

- 「工事の完了報告をブログ形式にまとめて」

といった指示に対して、すぐに実用レベルの下書きを出力してくれます。

🧑💻 導入のしやすさ:誰でも「話しかけるだけ」で使える

ChatGPTのもう一つの大きな魅力は、特別なITスキルがまったく必要ないことです。

専門的なツール操作や複雑な設定も不要で、

LINEやメールのように“話しかけるように文章を入力するだけ”で動作します。

この手軽さにより、

- ITリテラシーに不安のある社員

- 営業・採用・広報など非エンジニア部門

- 経営層やバックオフィスまで含めた全社展開

が非常にしやすく、企業全体で生成AIを導入・定着させるうえでの大きな後押しとなります。

💡 ChatGPTは“考える”と“書く”のパートナー

単なる文章生成ツールではなく、ChatGPTは、

- 書きたいことを“構成”してくれる

- 書くことに悩んでいるとき、“発想のきっかけ”をくれる

- 伝えたいことを“わかりやすい言葉”に変えてくれる

というように、人が苦手とする“ゼロから言葉を組み立てる”という作業を支援する存在です。

このように、生成AIはもはや“特別な人が扱うもの”ではなく、

誰もが“すぐに仕事で使えるパートナー”として、身近な存在になりつつあります。

3. 活用領域別:中小企業の業務で使える “具体例と実践ポイント”

【SNS投稿】

週替わりランチやイベント告知などを短時間で複数案作成

これまで悩みがちだった「毎週のInstagramやFacebook投稿の文案」も、

ChatGPTなら“条件を伝えるだけ”で数パターン提案が可能です。

活用例:

「今週のおすすめランチ」「季節のイベント告知」「新商品の入荷案内」など、

毎週・毎月変わる内容でもAIが即座に文章を生成。

具体的プロンプト例:

【目的】週替わりランチのInstagram告知文

【トーン】明るく親しみやすく

【強調ポイント】地元野菜を使用/数量限定

→ この条件でSNS投稿を3案作成してください

業務改善ポイント:

投稿のネタ切れや作業時間短縮、スタッフ間での品質平準化が実現します。

【求人文】

求職者ターゲットに合わせたトーンで会社紹介文を自動生成

「自社の魅力が伝わる求人原稿をどう書くか…」という悩みも、

ChatGPTがプロのコピーライターのようにサポート。

活用例:

未経験者向け/若手向け/中途経験者向けなど、

ターゲット別に柔軟なトーンや内容で原稿作成。

具体的プロンプト例:

【目的】若手・未経験者向け求人ページの紹介文

【キーワード】社風の温かさ/未経験歓迎/成長サポート体制

→ 上記内容で300字以内の紹介文を作ってください

業務改善ポイント:

応募者数増・定型化による人事負担軽減・イメージ統一に貢献。

【展示会案内】

製品紹介や来場誘導の案内文をフォーマルに出力

展示会やイベントのDM、案内状、メール案内も、

目的や対象に合わせてプロ仕様の文案が即座に完成。

活用例:

新製品の展示案内、来場特典のお知らせ、セミナーの事前告知など。

具体的プロンプト例:

【目的】展示会招待メール文

【トーン】フォーマル・信頼感重視

【内容】新商品紹介/来場特典あり

→ 上記条件を満たすご案内文を作成してください

業務改善ポイント:

案内状作成の手間削減・品質安定・営業活動の効率化。

【議事録要約】

会議の文字起こしから要点だけを数行にまとめる

オンライン会議や現場打ち合わせの議事録も、

AIに要約させることで「重要ポイントだけ」を抽出可能。

活用例:

長い会議録のサマリー化、出席者への即日フィードバック、社内共有文の作成。

具体的プロンプト例:

【目的】会議議事録の要約

【条件】A4用紙1/3程度にポイントをまとめる

→ 以下の会議内容を要約してください(議事録テキストを貼り付け)

業務改善ポイント:

手作業での要約負担が大幅減・情報共有スピード向上・記録の質が安定。

【顧客対応メール】

問い合わせ対応文を礼儀正しく整える

「返答内容は決まっているが表現に自信がない…」

そんなメールも、用途やシーンごとに最適な文章に仕上げてくれます。

活用例:

商品問い合わせ、クレーム対応、資料送付連絡、アポイント調整など。

具体的プロンプト例:

【目的】お客様からの資料請求に対する返信

【トーン】丁寧・迅速・安心感

→ 上記条件でメール文を作成してください

業務改善ポイント:

誤字脱字・表現ミスの減少、対応速度アップ、顧客満足度の底上げ。

【社内報】

月次メッセージや社員インタビュー文の草稿を作成

「代表メッセージ」「社員紹介」「イベントレポート」など社内発信のたたき台も、

AIで効率化できます。

活用例:

社長コメントの自動生成、スタッフ紹介記事、季節イベント報告など。

具体的プロンプト例:

【目的】今月の社内報の冒頭あいさつ

【内容】業績報告/チームへの感謝/来月の目標

→ これらを含む200字程度の文章を作ってください

業務改善ポイント:

発信までのスピードUP、文章作成の属人化防止、社内コミュニケーション活性化。

これらの用途は一例です。

ChatGPTをはじめとする生成AIは、

他にも「セミナー案内」「FAQ作成」「社外レター」など幅広く活用可能。

“社内に1人分の広報スタッフが増えた”感覚で、

あらゆる部門の情報発信・業務効率化をサポートします。

4. 実際の導入ステップ:導入前〜定着まで

生成AIを業務にしっかりと根づかせるためには、

「試して終わり」ではなく、「成果につながる運用サイクル」を整えることが重要です。

以下は、多くの中小企業で実績のある導入ステップです。

GenUpの研修でも、この流れを体系的にサポートしています。

✅ Step1|目的設定:どの業務で使いたいかを明確にする

まずは、「どこで使えば効果が見込めるか?」を整理します。

- SNS投稿が属人化していて継続できない

- 求人ページの表現が堅くて応募が来ない

- 社内報や議事録の文章化に時間がかかる

など、“日々の中で書くことに苦労している場面”を具体的に洗い出すことが、

成功の第一歩です。

✅ Step2|無料プランで試す:GPT-3.5を使い、実務に役立つか体感

ChatGPTには無料で利用できるGPT-3.5プランがあります。

まずは、登録してみて「思っていたより使える」「こんなに早く書ける」と

自社の業務との相性を実感してください。

- Instagramの投稿文を1分で作れる

- 求人文が1回の指示で2〜3案出てくる

- 議事録が3行に要約される

こうした成功体験が、社内全体での前向きな活用ムードづくりにつながります。

✅ Step3|プロンプト設計:効果が出やすい指示文の型を作成

プロンプトとは、AIへの「依頼文」です。

効果を最大化するには、「何を・どんなトーンで・誰に向けて・どう伝えるか」の

要素をテンプレート化するのが理想です。

例(求人紹介文):

「高校卒業予定の求職者向けに、

未経験歓迎で親しみやすい会社紹介文を300字で作ってください」

✅ Step4|社内説明会・ミニ研修: 全社員に使い方と期待効果を共有

導入時には「どう使うの?」「本当に必要?」という不安や疑問が出るのが自然です。

だからこそ、「操作の基本+業務での具体活用例」を、

現場目線で丁寧に説明する時間を設けることが重要です。

GenUpの研修では、

- 実際に指示を入力するハンズオン形式

- 各部署に合わせた業務シナリオでの演習

- 質疑応答を含む実践中心の構成

を採用しており、「すぐ仕事に活かせる」状態に最短で導きます。

✅ Step5|テンプレート整備:業務別に使えるプロンプトを蓄積

「毎回ゼロから考える」のは効率が悪く、継続につながりません。

そこで、社内でよく使うプロンプトをテンプレート化し、

スプレッドシートやマニュアルで共有することが鍵となります。

- SNS用

- 求人用

- 社内報用

- メルマガ用 など

テンプレがあることで、「誰でも・迷わず・一定の質で」使える体制になります。

✅ Step6|振り返りと改善: 使われ方を定期的に見直し、改善を繰り返す

使いっぱなしで終わらせないために、活用状況を定期的に振り返る場を設けましょう。

- どのプロンプトが特に効果があったか

- 使いづらかったケースはどこにあったか

- 他部署での工夫が共有できるか

こうしたフィードバックをもとに、プロンプトを更新したり、

新たな使い道を見つけたりすることで、

生成AIが“ただのツール”ではなく“成果を生む仕組み”として社内に定着していきます。

5. 成功事例紹介:現場で変化が起きた中小企業たち

生成AIは「大企業のための高度なツール」ではありません。

むしろ、限られた人材・時間・予算の中で工夫を求められる中小企業だからこそ、

“成果に直結する力”を持っているツールです。

以下では、GenUpの支援を受けて導入を成功させた3社の事例を通して、

どのような変化が現場にもたらされたのかをご紹介します。

🍽 飲食業(Instagram運用)

Before

SNSを定期的に更新したいと考えていたが、

文章のネタが浮かばず、投稿内容も似たり寄ったりに。

「何を書けば良いかわからない」「1日1投稿が理想なのに、週1以下が現実」…

といった状態に悩んでいた。

導入の工夫

ChatGPTに「週末限定ランチを紹介するInstagram文を3案作成してください」と依頼し、

スタッフと一緒に「この内容で伝えたいことは何か?」を

整理する簡単なプロンプト設計からスタート。

After

10分で3案の投稿文が生成される体制を構築。

週末にまとめて文案を作成して予約投稿するスタイルに変更し、週5回の更新が習慣化。

成果

フォロワー数が着実に増加し、「Instagramを見て来店しました」という声も多くなった。

SNS運用の属人化が解消され、スタッフ間での業務分担もスムーズに。

🏭 製造業(求人ページ刷新)

Before

求人ページの紹介文が「固い・読みにくい・無機質」と社内でも課題視されていたが、

どう書き直せば良いか分からず、手を付けられずにいた。

特に高校卒業予定の若手層には響かず、応募数が少なかった。

導入の工夫

ChatGPTに「高校卒業予定の求職者向けに、

やさしく親しみやすい会社紹介文を300字で書いてください」と依頼。

文章のトーン・語彙・読みやすさに気を配った

プロンプトテンプレートを作成し、人事部門で共有。

After

数パターン生成された文案から、社風に合う表現を選定し、求人ページを全面リライト。

文章の柔らかさと内容の分かりやすさが改善され、

説明会でも「雰囲気が伝わって安心した」との声が増加。

成果

応募数が約2倍に増え、「求人を見て応募したいと思った」という声が顕著に増加。

人材確保のための「伝える力」が強化された。

🏗 建設業(社内ブログ)

Before

現場ごとの完了報告や、施工事例の共有を目的としたブログが月1回の更新がやっと。

書く時間が取れず、「現場の声が発信されない」ことに広報担当者が課題意識を持っていた。

導入の工夫

ChatGPTに「この現場メモと写真をもとに、完了報告ブログ記事を作って」と指示。

現場担当者の

簡単なメモと画像を共有するだけで、読みやすい文章に整えてくれるプロンプトを設計。

After

広報担当者は、文案作成ではなく

「最終チェックと調整」に集中できるようになり、月1→週1の更新が可能に。

現場の取り組みがタイムリーに発信されるようになった。

成果

ブログ経由のSEO流入が増加し、ホームページからの問い合わせ件数も右肩上がりに。

「更新が続く会社は信頼できる」と見られるようになり、営業活動にも好循環が生まれた。

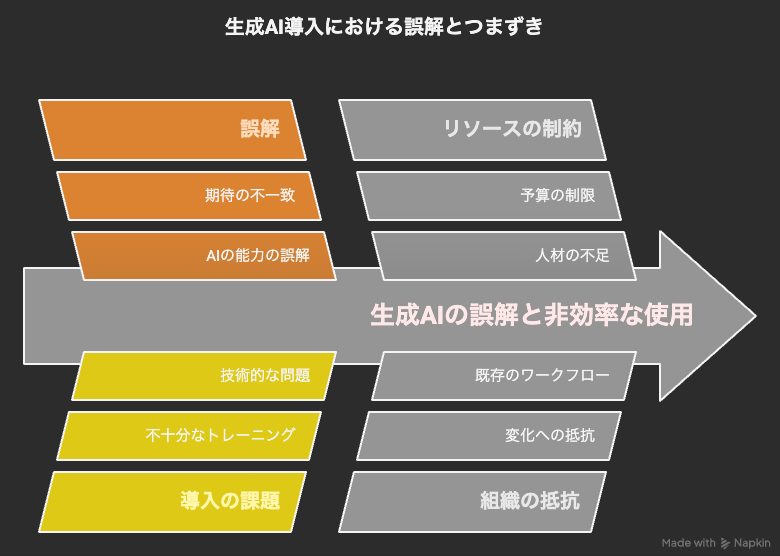

6. よくある誤解とつまずきポイント

生成AIは非常に実用性の高いツールですが、

「正しく理解されていない」「うまく使われていない」という現場の声も多く聞かれます。

ここでは、導入前に多くの中小企業が抱きがちな誤解や、

導入後に起きやすいつまずきポイントについて、具体的な背景と乗り越え方を解説します。

❌【誤解】「無料プランじゃ使えない」

→ ✅ GPT-3.5でも、日常業務には十分な精度があります。

「お試し程度」と思われがちな無料プラン(GPT-3.5)ですが、実際にはSNS投稿文、

ブログ下書き、求人紹介文、議事録要約など、日々の“書く業務”の8割以上に対応可能です。

無料プランでも実務で成果を出している企業は多数存在します。

❌【誤解】「使うのが難しい」

→ ✅ ChatGPTはチャット形式で、誰でも直感的に操作できます。

「AIってプログラミングが必要?」と思われがちですが、

ChatGPTはLINEやメールのように“話しかけるように入力するだけ”のツールです。

マニュアルを読まなくても、基本的な使い方は数分で習得可能です。

⚠️【つまずき】「どう聞けばいいか分からない」

→ ✅ 指示文テンプレート(プロンプト)を用意すればすぐ解消できます。

多くの人が最初につまずくのは

「AIに何をどう頼めばいいか分からない」というポイントです。

この課題は、あらかじめ“使える指示文の型=プロンプトテンプレート”を

整備しておくことで、すぐに解消できます。

たとえば:

「Instagramで30代女性向けに、週末限定ランチを紹介する投稿文を3案作成してください」

「高校卒業予定の求職者向けに、親しみやすく会社紹介文を300字で書いてください」

こうした具体的なプロンプトの型を用意しておけば、

誰でも同じ品質でアウトプットが得られるようになります。

⚠️【つまずき】「継続できない」

→ ✅ 成果共有の仕組みを導入すれば、定着率が格段に高まります。

「最初は使われたけど、その後続かない」

――この問題を防ぐには、“誰が、どう使ったか”を共有する習慣が重要です。

- 成果が出たプロンプトをチームで共有する

- 月1の「活用共有会」で好事例を発表

- Googleスプレッドシートなどで社内テンプレートを管理

こうした仕組みがあることで、「自分もやってみよう」という空気が生まれ、

自然とAIが“日常的な道具”として社内に定着していきます。

これらのつまずきを越える仕組みを最初から設計しておくことが、

生成AIの“使える”から“成果が出る”への第一歩です。

7. 導入を成功させるためのポイントと社内の整え方

生成AIは「導入したら終わり」ではなく、

“業務の中で使い続けてこそ効果を発揮するツール”です。

そのためには、現場で使えるテーマ設定・教育体制・仕組み作りが必要不可欠です。

ここでは、実際に成果を出している中小企業が行っている、

導入定着のための4つのポイントをご紹介します。

✅ 部署ごとに「まずこれで使う」という導入テーマを決める

最初から社内全体に使わせようとすると、

使い方が曖昧になってしまい、定着が難しくなります。

そこで重要なのが、

「この部署では、まずこの業務で使ってみる」という“明確な使い道”を決めることです。

例:

- 人事部 → 求人ページの会社紹介文の生成

- 営業部 → 展示会案内メールの文案作成

- 管理部 → 会議議事録の要約作成

- 広報部 → SNS投稿や社内報の原稿支援

✅ 外部研修パートナーと連携し、 初期教育と型の整備をサポートしてもらう

ChatGPTは直感的に使えますが、“成果につながる使い方”にはコツと設計が必要です。

そのため、単なる操作説明にとどまらず、

業務に落とし込むための教育とプロンプト設計の整備をセットで行うことが効果的です。

GenUpの研修では、

- 業務例に即したプロンプト設計ワークショップ

- 実務ベースの使い方演習(SNS、求人、議事録、展示案内など)

- 「使い始めてからどう継続させるか」まで視野に入れた導入設計

を提供し、“ツールを学ぶ研修”ではなく“成果を出す研修”を実践しています。

✅ プロンプトテンプレを Googleスプレッドシートなどで共有し、属人化を防ぐ

AI活用が進む中で起こりがちなのが、

「あの人しか使いこなせない」という属人化の問題です。

これを防ぐには、チーム全体で使えるプロンプトテンプレートの整備と共有が必要です。

おすすめの方法:

- Googleスプレッドシートに、業務別のプロンプト例(用途・トーン・キーワードなど)を蓄積

- 社内マニュアルやイントラに「おすすめの使い方一覧」として展開

- テンプレには「目的・使い方・出力イメージ」も添えると活用が進みやすい

✅ 週1回の活用共有会でノウハウの横展開を図る

AI活用を「一部の人の習慣」で終わらせないために重要なのが、

使ってみたことをチーム内で“言語化し共有する場”をつくることです。

共有会で話す内容の例:

- 今週試したプロンプトとその出力結果

- 使ってよかった活用パターン

- 想定外に使えた応用例(例:電話対応マニュアル作成)

これらをスライド1枚にまとめて、

5分程度で発表するスタイルで進めれば、毎週の振り返りとして気軽に続けられます。

このように、「誰が、いつ、どう使っても、成果が出せる」状態をつくるためには、

ツールの習得よりも“整え方”が肝心です。

8. まとめ|“使える”を“成果が出る”へ

生成AIは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。

中小企業でも、「使い方の工夫」さえあれば、

すぐに実務の中で活かせる“成果を生む道具”として活用できます。

しかし本当に大切なのは、

「導入して終わり」ではなく「使われ、成果が出続ける状態をつくること」です。

そのための3ステップを、以下に具体的に解説します。

✅ まず1つの業務で試す

最初から社内全体で使おうとせずに、

「ここでまずやってみる」というピンポイントな導入テーマを決めることが成功の近道です。

例:

- 採用チーム → 求人ページの会社紹介文をAIで改善

- 営業チーム → 展示会案内のメール文を自動生成

- 広報担当 → Instagramの投稿文をテンプレ化して自動化

このように、「誰が」「何のために」「どんな業務で」使うのかを具体的にしておくことで、

導入初期の成功体験が得やすくなり、社内の活用ムードも醸成されます。

✅ 成果が出たら共有する

うまく使えたプロンプトや、

業務改善につながった使い方は、部内や他部署と積極的に共有することが重要です。

- 「この依頼文(プロンプト)で、5分でSNS投稿が完成した」

- 「このテンプレを使えば、議事録が3分でまとまる」

- 「求人応募が増えたのは、この文面変更がきっかけだった」

こうした“生の活用例”を共有する仕組み(例:週1回の活用共有会)を設けることで、

AI活用が組織内に横展開され、社内全体の活用力が底上げされていきます。

✅ テンプレを整えて、チームで使う

成功事例をテンプレート化して蓄積することで、

誰が担当しても一定の成果が出る“再現性のある活用”が可能になります。

おすすめの共有方法:

- Googleスプレッドシートで「用途別プロンプト集」を作成

- 「目的・指示例・出力イメージ」をセットで記録

- Slackや社内チャットで「今週の活用Tips」を流す

この3つのサイクル――

「小さく始める → 成果を共有する → 型にして広げる」を繰り返すことで、

生成AIは「便利なツール」から「成果を生み出す仕組み」へと進化していきます。

使えるで終わらせず、

「業務が変わった」「成果が出た」と実感できる活用体験を増やしていきましょう。

🎯 AIを活用した経営を成功させるための

インプット×アウトプットの出張カスタマイズ型企業研修実施中!

GenUp株式会社では、企業向けの生成AI研修を提供しています。

今すぐAIを導入し、競争力を高める第一歩を踏み出しましょう!

👉 詳細はこちら: GenUp 生成AI研修